Le CEA, 80 ans au cœur des défis scientifiques et technologiques

Acteur historique de la recherche nucléaire en France, le CEA a élargi son champ d’action au fil des décennies pour devenir un pilier de l’innovation scientifique dans de nombreux domaines. À l’occasion de ses 80 ans, zoom sur ses grandes avancées, ses programmes actuels et ses projets d’avenir face à quatre enjeux sociétaux : la transition énergétique, la transition numérique, la défense et la sécurité globale, la médecine du futur.

Entretien avec Cédric Garnier, Magali Saluden, Valérie Vandenberghe, Héloïse Goutte du CEA.

Pouvez-vous nous rappeler quand et pourquoi le CEA a été créé ?

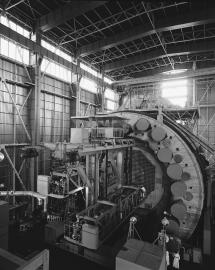

©Pierre JAHAN / CEA

Cédric Garnier, directeur adjoint de la Communication : Le CEA a été créé en 1945 par le général de Gaulle, à une époque où tout était à reconstruire. Il s’agissait de donner à la France la maîtrise de l’atome. À l’origine, deux domaines étaient concernés : l’énergie et la défense. Le CEA comptait alors seulement un petit noyau de scientifiques talentueux.

Dès 1948, au Fort de Châtillon, au sud de Paris, ils ont mis au point la première pile atomique française, Zoé. En 1956, à Marcoule (Gard), le réacteur G1 a fourni les tout premiers kilowattheures d’électricité nucléaire en Europe de l’Ouest continentale.

Et aujourd’hui, la France dispose d’un parc performant d’une cinquantaine de réacteurs nucléaires. Enfin, dans le domaine de la défense, la dissuasion nucléaire a été opérationnelle dès 1964, contribuant ainsi à l’indépendance stratégique de notre pays.

Quelles autres grandes avancées ont marqué les 80 dernières années ?

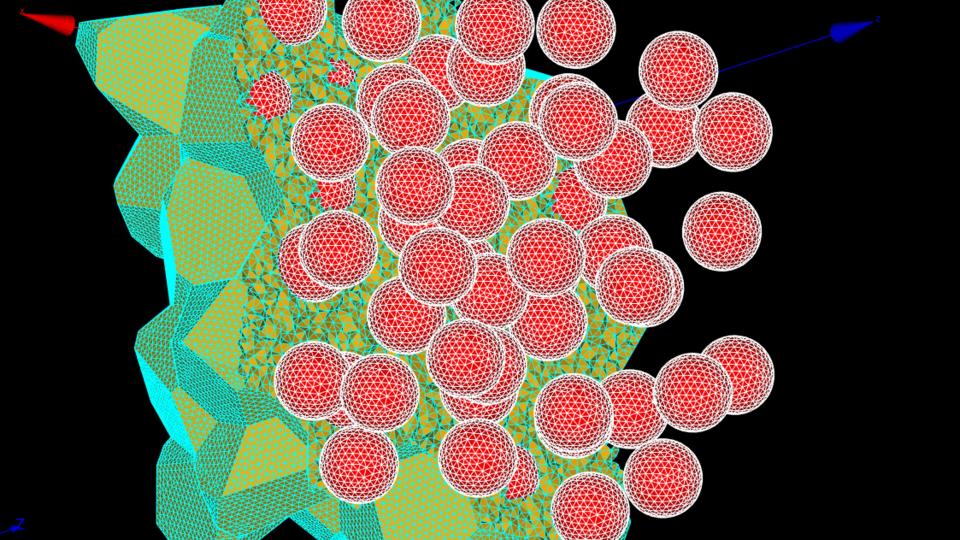

©Yann AUDIC / CEA

C. G. : Pour relever les défis en matière d’énergie et de défense, il a fallu développer de nombreuses compétences, notamment en électronique. C’est ainsi qu’en 1967, le CEA a conçu le premier microprocesseur français. Tout un écosystème en a découlé autour de Grenoble.

Par ailleurs, dès les années 1980, les scientifiques ont analysé les glaces antarctiques, révélant le lien étroit entre climat et concentration de gaz à effet de serre. On peut aussi citer la création du premier qubit quantique(1) en 2002, et la contribution au projet ITER sur la fusion nucléaire.

Dans le domaine de la santé, le CEA a mis en service en 2024 l’IRM la plus puissante au monde, avec un champ magnétique de 11,7 tesla(2), offrant une résolution d’image inégalée du cerveau humain. Globalement, ce qui fait sa force, c’est d’être au croisement de nombreuses disciplines. Une excellence qui lui vaut d’être la première institution mondiale de recherche dans le Top 100 des innovateurs Clarivate(3).

(1) « Quantum bit », ou « bit quantique ». Le bit est l’unité de base de l’information dans un ordinateur. Tandis qu’un bit classique peut prendre deux états (0 ou 1), le qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps grâce aux lois de la physique quantique, ce qui ouvre la voie à des calculs beaucoup plus puissants pour certaines tâches. La création des premiers qubits par des chercheurs du CEA a été une étape clé dans le domaine de l’informatique quantique.

(2) Les IRM hospitalières courantes fonctionnent généralement à 1,5 ou 3 teslas, et les modèles les plus avancés atteignent 7 teslas.

(3) Le Top 100 Global Innovators de Clarivate récompense les organisations privées et publiques qui font preuve d'une excellence constante en matière d'innovation et de valorisation. Pour établir ce classement, Clarivate s’appuie sur le nombre d’inventions brevetées, leur qualité, ainsi que leur portée et leur impact à l’international.

Le CEA en quelques chiffres

21 000 collaborateurs

Plus de 7 200 familles de brevets actives

5 000 publications scientifiques par an

Plus de 700 partenariats industriels, dont 42 % avec des PME

249 start-up créées depuis 1972, dont 75 % dans les deep tech*

* Innovations de rupture fondées sur des avancées scientifiques ou technologiques majeures, qui se distinguent des technologies plus classiques par leur complexité, leur potentiel de transformation profonde de la société ou de l’industrie, et leur temps de développement généralement long.

Aujourd’hui, quels sont les défis scientifiques et technologiques du CEA, tout particulièrement dans le domaine des énergies ?

Valérie Vandenberghe, responsable de la cellule Relations internationales et communication de la Direction des énergies : En matière énergétique, il s’agit de développer des technologies de production bas carbone qui puissent répondre aux besoins du grand public et être déployées à grande échelle, en économisant les ressources. Nous travaillons par exemple sur la flexibilité du nucléaire pour mieux intégrer des énergies renouvelables, sur les nouvelles générations de panneaux photovoltaïques, sur l’économie circulaire du carbone pour pouvoir le réutiliser, mais aussi sur la performance et la réversibilité des batteries, l’hydrogène ou le pilotage intelligent des réseaux de distribution énergétique. Le nucléaire s’invite aussi sur le volet médical, et plus spécifiquement dans le domaine de la recherche sur le cancer, où nous travaillons sur de nouveaux radio-isotopes plus spécifiques et plus ciblés qui permettront à la fois de diagnostiquer et de traiter la maladie.

Pour relever ces différents défis, nous nous appuyons de plus en plus sur l’intelligence artificielle, le calcul de haute performance ou encore la fabrication additive(4).

(4) Procédé de fabrication couche par couche permettant de créer des pièces aux formes complexes à partir de modèles numériques, en déposant ou en solidifiant de la matière uniquement où cela est nécessaire.

©CEA

« Le CEA et l’Andra sont complémentaires dans l’approche et les compétences. Les rôles sont clairement définis et, ensemble, nous constituons une synergie opérationnelle forte. »

Quels projets prometteurs et innovants sont en cours de développement ?

Héloïse Goutte, directrice scientifique des énergies : Dans le domaine de l’énergie, le CEA explore des solutions permettant d’accélérer la transition vers une neutralité carbone, avec un mix énergétique équilibré : nucléaire et renouvelables. S’agissant du nucléaire, nos innovations portent autant sur les technologies que sur les usages de cette énergie. Cela passe par exemple par le développement, avec les acteurs de la filière, de nouveaux concepts de réacteurs adaptés aux besoins des territoires et de sites industriels fortement consommateurs d’énergie, comme les petits réacteurs modulaires hybrides pour la production d’électricité, de chaleur ou d’hydrogène.

Sur notre site de Cadarache, nous construisons par ailleurs le RJH. Il s’agit d’un réacteur expérimental crucial en appui aux industriels du nucléaire, mais aussi d’un moyen très significatif de production de radioéléments à usage médical pour les hôpitaux européens. Nous avons aussi besoin de projets encore plus en rupture, c’est pourquoi nous avons lancé en 2024 « Audace !», un programme de recherche à risque. Financé par France 2030, il rassemble plus de 80 partenaires académiques autour de dix projets structurants et 46 actions d’amorçage. Un exemple ? « Air Capture », pour s’inspirer du vivant afin de capturer et de recycler le CO2.

©Andréa AUBERT / CEA

Le CEA est l’un des principaux acteurs du nucléaire en France, comment a-t-il innové au fil des années sur le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs issus de ses activités ?

Magali Saluden, chef de programme R&D pour l’assainissement et le démantèlement : Le CEA est à la fois organisme de recherche et exploitant nucléaire, ce qui lui permet de développer des technologies, de les tester et de les qualifier en conditions réelles. À ce titre, il est un producteur de déchets radioactifs provenant de l’exploitation, de la maintenance et du démantèlement de ses installations nucléaires. Nos compétences se sont développées en fonction de l’évolution des déchets radioactifs pour répondre à des enjeux de sûreté, de réglementation, de pratiques industrielles et bien sûr d’aspects environnementaux et sociétaux.

Aujourd’hui, nous travaillons à répondre au besoin en R&D sur trois grands domaines. D’une part, l’amélioration des techniques de caractérisation (en allant au plus près des déchets en environnements contraints, grâce à des systèmes mobiles qui évitent de devoir les transporter) et leur automatisation, notamment pour gérer de larges surfaces potentiellement contaminées des installations à démanteler. Ensuite, le conditionnement, avec des procédés capables de gérer une plus grande variété de déchets radioactifs, et des matrices de stockage sur mesure en fonction de la typologie de déchets, pour être au plus juste du besoin. Enfin, l’optimisation des procédés de décontamination des déchets et des installations nucléaires. Nos objectifs pour demain sont d’orienter l’ingénierie circulaire nucléaire pour recycler les matériaux faiblement activés, et de diminuer l’empreinte carbone de nos procédés de conditionnement.

©CEA

Il était une fois l’Andra…

L’Andra a été créée au sein du CEA en 1979 à la demande du gouvernement, qui souhaitait un organisme dédié à la prise en charge de la gestion des déchets radioactifs. En 1991, le Parlement a voté la loi Bataille, transformant l’Andra en Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle des ministères chargés de l’Energie, de la Recherche et de l’Environnement. Ce nouveau statut l’a rendue de fait indépendante du CEA. L’exploitation du Centre de stockage de la Manche, le premier centre de stockage de déchets radioactifs mis en service en France en 1969, a d’abord été confiée à Infratome, un opérateur privé placé sous le contrôle du CEA, avant que l’Andra ne reprenne la main à sa création.